今年八月,我从南疆喀什归来,五天的旅程虽短,却像在记忆里投下一枚石子,涟漪久久不散。我生怕那些鲜活的画面会随时间褪色,终于决定提笔记录。

说起我与新疆的缘分,其实早已埋下伏笔。2004年至2008年的大学时光,是我记忆中一片温柔的底色;2008年后我去上海读研,人生的轨迹转向,但新疆的情结从未远离。2016年,我带着新婚的喜悦再赴新疆,那次走的是风景如画的北疆。而今年八月,我终于踏上了南疆的土地,走进喀什的老城巷陌,走向帕米尔高原的雪山湖泊。

本想将这段横跨多年的旅程凝于一篇,却无奈照片太多,我那脆弱的服务器实在难以承载,编辑过程也格外艰难。于是索性将其拆解成三篇回忆:第一篇,献给渐行渐远的大学时光;第二篇,重温2016年北疆的旅行足迹;第三篇,则记录上月刚刚走过的南疆喀什与帕米尔高原。

新疆太大,我的脚步还远远不够。但我期待着,未来还能写下第四篇、第五篇——这片土地,永远值得再一次出发。

这是第一篇。

一切的开始

那是2004年的夏天,我的高考分数超过一本线20多分。当年的湖北一本线是561分,这个数字我至今仍记得清楚。可就是这看似还行的分数,却差3分让我与第一志愿失之交臂。直到现在,我还会想起理综考场上那个让我耿耿于怀的瞬间:做最后那道大题太过入神,竟然忘了回去检查前面那道关于左手定理的选择题。就是这被遗忘的3分,改变了我的人生轨迹。

我们那一届是首次在公布分数后才填报志愿。此前都是估分填志愿,这一改革让很多湖北考生求稳扎堆本省高校。我原本心仪的是面朝大海的大连理工,但最后还是选择了离家更近的武汉理工。查阅了往年的录取线,我的分数本该绰绰有余。谁曾想到,那一年它的录取线突然水涨船高,而外省的很多好学校,包括我向往的大连理工,还有四川大学,基本都是过了一本线就能录取。拍断大腿也无济于事,归根结底,还是自己实力不足。

等待补录的那段日子,每一天都是煎熬。当得知新疆大学在湖北还有名额时,不甘心复读的我填报了志愿,还勾选了专业服从调剂。我最初心仪的专业是机械设计制造与自动化。如今回想起来,这确实是"命运的齿轮开始转动"的时刻,也是真正的"塞翁失马,焉知非福"。

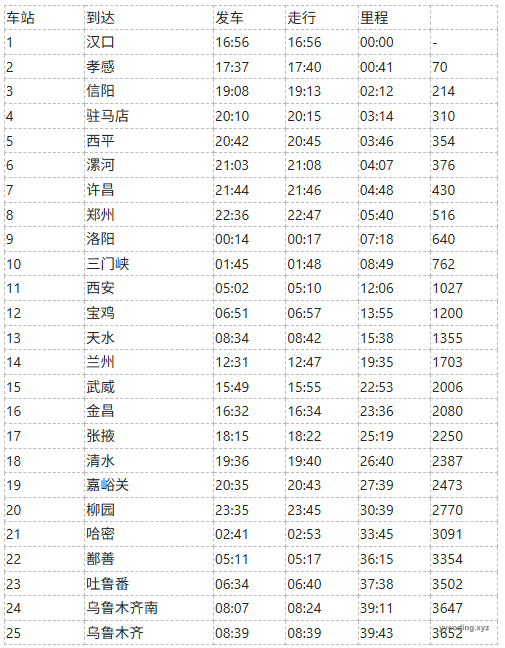

父亲送我上去乌鲁木齐的T192次特快列车时,反复叮嘱我要照顾好自己。那是人生第一次出远门,在还没有高铁的年代,这趟硬座火车单程就要40多个小时。每年寒暑假两个来回,这一坐就是整整四年。这趟火车给我留下了极深刻的印象,它的线路图是这样的:

上面这个表还是提速过后的,火车是下午4点多从汉口出发,第三天中午11点多才能到达。为了省钱,我每次都买硬座,因为学生票优惠是按硬座票价的一半计算,即便如此也要150多元。列车驶出城市后,常常能看见群山环抱中零星村庄里升起的炊烟。经过宝鸡后,列车将沿着河西走廊行驶整整一天,窗外的景色顿时换了一种风格——矮矮的土坯房,满眼的黄土色。进入新疆后,火车在群山中蜿蜒前行,每一个转弯都像是开启新的篇章。

在那个手机尚未普及的年代,漫长的旅途更多时候是一种修行。遇到春运高峰期,或者碰上暑期去新疆摘棉花的务工大军,拥挤的车厢连上厕所都成了奢望,以至于在火车上连喝水都变得谨慎。

火车票的那些往事

每年购买往返火车票都是一场战役。暑假还算好,最难忘的是秋季开学返校时,很可能会遇上摘棉花的大军。2004到2008年间,去新疆摘棉花还很普遍,按斤计酬,勤快的话几十天下来收入相当可观。T192次是当时从内地到新疆为数不多的特快直达列车,因此总是人满为患。摘棉花的队伍里有很多上了年纪的人,他们大多没有座位,只能坐在过道里,有的甚至睡在座椅下面,饿了就喝点八宝粥吃点馒头充饥。

寒假回家的票如果碰上春运就更难买了。有些年份学校会统一代购,有时候就得自己去火车站排队。我记得有一年买返程票,在乌鲁木齐火车站通宵排队。因为要等到第二天早上才放票,头一天晚上就得去排队,队伍长得望不到头。即便如此,我还是没能买到直达票,只买到了先到郑州,再中转回汉口的临客票。

那是一次难忘的经历。我们宿舍几个人从乌鲁木齐上车,坐了两天火车才在早上到达郑州火车站。因为是中转,被安排乘坐晚上10点多才出发的临客——那种春运期间加开、以L开头的绿皮火车。郑州不愧是全国闻名的铁路枢纽,候车室里人山人海。候车时,火车站站长看我们几个年轻人闲着,便和我们达成了一项"交易":如果能帮忙把座椅从一楼候车厅搬到二楼,就可以安排我们提前上车。反正闲着也是闲着,我们就当起了临时搬运工。

晚上10点多,我们终于提前登上了开往广州、经停汉口的绿皮临客。乘务员里有些看起来是临时招募的志愿者。那趟火车是真的冷,没有暖气,窗户漏风,晚上冻得人直发抖。坐了几个小时,终于在凌晨时分到达了汉口站。

出站后,我们几个人又冷又饿,找到一家还在营业的小店,点了一份黑鱼豆腐火锅。不知道是不是饿极了,那顿火锅格外美味,每个人都就着菜吃了一两碗米饭。准备AA付款时,我发现没有带零钱,只好去火车站旁边的小店买了瓶水,目的只是为了把钱找开。找钱时我隐约感觉到老板的神情有些不对劲,但当时并没有多想。

漫漫回家路

我每年回家的路都很曲折。首先要到武汉(通常是汉口站),然后坐公交车到长途汽车站,买票坐一两个小时的汽车到我们县城,接着在县城坐班车到镇上,最后要么让爷爷来接(从我读初中开始,一直到大学甚至研究生时期,父母都在外打工),要么自己坐"麻木"(一种带棚子的三轮车)回村里。

这第一步就是到长途汽车站。那时武汉的地铁还没修好,需要在火车站坐公交车到汽车站。到达汽车站后,要排队买到县城的车票。就在买票时,我递过去那张在火车站小店买水时找开的50元钱,售票员看了一眼就说这是假币。我当场就懵了,幸好车票不贵,身上还有零钱。那时的假币其实还很普遍。现在想想,移动支付不仅让小偷扒手几近绝迹,也让假币失去了流通的土壤。

总体来说,回家的路上,坐火车的时间虽然长,但一般都跟舍友们一起,可以聊聊天打发时间。但返程去学校时能结伴而行的机会就少了很多,可能是因为那时通讯还不发达,不是人人都有手机,也可能是大家返校的时间不一致。我一般会提前一两天出发,避开高峰。一个人坐火车比较难熬,只能带些书,看看窗外的风景,累了就趴在小桌板上睡一会儿,饿了就吃点随身带的小面包、饼干之类的方便食品。我不太爱吃泡面,觉得打水很麻烦,而且味道太大。我也从没到火车的餐车车厢里吃过饭,极少吃火车上的盒饭,当时只是觉得有些贵。

记得有一年春节后返校,在汉口火车站外面排队进站时,看见一位很特别的老大爷。他坐在路灯下的水泥台子上,左手拿着一次性塑料杯,右手拿着筷子,地上放着一瓶二锅头(就是那种平常装料酒、白醋的玻璃瓶),还有一个一次性纸碗盛着的饺子。我看着他一杯接一杯地就着饺子喝酒,不一会儿功夫,一大瓶酒就喝完了。那场景让我目瞪口呆,至今记忆犹新。

初到新疆大学

我还记得刚入学时的场景。在乌鲁木齐下火车出站后,就看到接新生的大巴在那里等候。坐上车来到胜利路的校本部(现在改叫红湖校区了),校园里搭着很多临时棚子,上面写着各个学院的名称。在迎新点报到后,我去领了床单和被子,然后在一位早到的同学院同学的带领下去了宿舍。

宿舍是六人间,两边是"上下铺"和"上床下桌"的混合布局。"上床下桌"是一个上铺,下面是三个连在一起的书桌。宿舍有独立的卫生间和洗澡间,这样的住宿条件在学校里算是相当不错的。一年的学费是3500元,住宿费800元,与内地学校相比,确实比较便宜。

后来宿舍的同学们都到齐了,学校很贴心地尽量把来自同一个省、同一个专业的学生安排在一起。之前在录取通知书里好像还附有同省学生的联系方式(我记不太清了)。我们宿舍六个人中有五个是湖北的,跟我同班的就有三个,另外两个也是学院里不同专业的湖北人。隔壁宿舍还有我们专业的两个湖北同学,看起来真是湖北人扎堆了。后来聊天才知道,大家都有相似的遭遇——都是高考发挥不错,却因为志愿填报而与心仪大学失之交臂的年轻人。

大学生活:延续与转变

这里的大学生活在某种程度上是高中的延续。大一大二的课程比较繁重,主要是大学英语、大学数学、大学物理、大学化学、计算机基础、思想政治等公共基础课。虽然有专业课,但相对较少,专业课主要集中在大三大四。英语和数学是小班教学,物理、化学、语文、思政等则是大班授课(一个学院的多个班级一起上)。物理和化学还有专门的实验课,要求写实验报告。

大一大二时,每天都要出早操,晚上还要上晚自习。晚自习有好几轮,班主任偶尔会来视察。宿舍每天都要打扫,有人检查卫生,晚上还会统一熄灯。每天早上唤醒我的是校园广播里播放的歌曲,最常见的就是刀郎唱的"我们新疆好地方啊,风吹草低见牛羊啊"。中午广播里会放流行歌曲,比如周杰伦的《七里香》——"窗外的麻雀,在电线杆上多嘴"。晚自习主要用来完成公共课的作业,比如背英语单词、做数学题等。

中午下课后,大家都会去食堂打包饭菜回宿舍吃。学校有很多食堂,有的是民族餐厅,有的是汉族餐厅,还有西点餐厅。我吃得比较多的是抓饭,吃完就在床上午休。下午也是被广播叫醒,继续上课。晚上下晚自习后,偶尔会去学校大门外的水果摊买点葡萄。新疆的水果很便宜,记得刚入学不久,有个舍友过生日,我们在门口买了很多葡萄,放在盆子里,大家坐在地上一起吃。冬天时,大门口外也有水果卖,记得有次买了橘子,因为天气太冷,里面的汁水都结冰了,吃起来沙沙的,别有一番风味。

除了必修课,还有很多选修课,包括文化课和体育课。体育课我选过轮滑、乒乓球和羽毛球。文化课选过电影赏析、教育学和心理学。还有一些课我只是感兴趣去旁听,比如数学建模、宏观经济学,但没有正式选课。

总体来看,课程主要有:

- 公共课:大学英语、数学(微积分上下,线性代数,概率论与数理统计)、大学物理(力学,热学以及实验课)、大学化学、思想政治(马克思主义基本原理概论、毛泽东思想、 思想道德修养和法律基础还有一门新疆地方史)

- 计算机类:计算机基础,C语言程序设计,AutoCAD制图,Visual Basic程序设计,Visual ForPro数据库。

- 专业课:自然地理学、土壤学、植物学、水文学、气象气候学;测量学、地图学、遥感原理与应用、地理信息系统、计量地理学、遥感地学分析、摄影测量、遥感数字图像处理等等。

英语:从恐惧到热爱

我其实挺喜欢英语,但英语"偏科"很严重:语法稀烂,词汇量却很大,听力也还行。那时的考试,阅读理解占了很大比重,所以词汇量大很有优势。

中学时,我的英语就一直不好。当时的英语老师对我挺无奈,我记得有一次统考,英语老师悄悄跟我说,让我在名字那里做个记号,到时候如果阅到我的试卷,可以给我把分数打高一点。现在想起来觉得挺不可思议的,但当时我也没办法。最后虽然没阅到我的试卷,但那次考试我考得也还行。

英语差的传统延续到了高一。我很怕英语课和英语老师,怕被叫起来回答问题,怕被叫上去默写。每天只要有英语课,我就很紧张,英语课上完了才如释重负。高一时有次老师带领大家做阅读理解,有一篇很搞笑,说的是几个人比谁更吝啬,其中一个人喝咖啡时有个苍蝇掉进去了,那人用手把苍蝇捞出来,捏了捏把粘在苍蝇身上的咖啡挤出来,然后接着喝。英语老师被逗笑了,那一刻我突然觉得英语也没有特别可怕。但这毕竟是短暂的,整个初一,英语对我来说都很痛苦。

到了初二初三,换了一位年长的英语老师,她不太管得住学生,也不怎么点名回答问题(现在想想也挺无奈和可怜的,有时候她还要给那些愿意上台回答问题的学生发些小礼物作为奖励,比如糖果之类)。但对我来说,这反而让我如释重负,没有随机点名回答问题的压力,我可以默默地在下面跟着学习。英语课和作业大部分都是阅读理解,每天上完课后都会发作业——一张卷子,上面有几篇阅读理解。作业批改发下来后,老师会带着大家一起讲解。我每次作业都很认真,大量的阅读理解让我积累了很多词汇。我有个比较幼稚的想法,总觉得英语的词汇是有限的,多记一个就是赚到。平常看到一些热点事件、商品说明上的英文我都会记下来,比如当时的SARS的英文全称(severe acute respiratory syndrome,严重急性呼吸综合症),里面的respiratory(呼吸的)这个词。有时咳嗽买的急支糖浆说明书上也有respiratory这个单词,现在去医院看到呼吸科,也有respiratory这个词,这样就印象非常深刻。

这一时期的我语法还是不行,单选题主要考语法,虽然每天早自习我都会读英语,但似乎总是记不住那些语法规则。最夸张的时候,20多道单选题能错15-16道。

大学时情况稍好一些。英语要上四个学期,每周大概上2-3次课,包括一次听力课。听力课有专门的听力教室,要自带鞋套进入。上听力课时,老师有时会带我们看英文电影或动画片,用的还是磁带录像机。我记得放过《泰坦尼克号》、《鲨鱼黑帮》和《小鱼历险记》,都很好看。似乎每学期都会换一位英语老师,每位英语老师都很好。大一大二会有四六级考试,理论上完四个学期后就满足四级考试的词汇量要求,但没有硬性规定,可以自由报考。我四级挺早一次就过了,六级第一次差几分,第二次过了,但嫌分数低,又刷了一次,考了500多分。

在新疆参加全国统一考试是种奇妙的体验。四六级考试8点开始,而新疆的早上8点相当于内地的早上6点。四六级一般在冬天,那时候外面漆黑一片,考着考着一抬头,发现天就亮了。

因为感觉自己的英语还可以,特别是在四六级都过了的情况下,自信心越来越强,对英语也更加喜欢。我们用的英语课本是《新视野大学英语》,后来听说这套教材偏难,后面就没再用了。全套其实有6册,大学里只学前4册,我自己把第5和第6册也买回来认真学完了。

2004年刚上大学时,mp3和手机还没流行,只有磁带机或收音机。我经常用收音机听中央人民广播电台经济之声的《英语之夜》(English Evening)。后来mp3开始流行,我除了到网吧下载歌曲,还在网上下载《英语之夜》往期节目的音频到mp3里反复听。我还订阅了《21世纪英文报》,那时候正值党的十七大,我还把《中国日报》上十七大报告的英文版打印出来,想学习相关词汇的英文表达。我买了一本韦氏词典(很小但很厚,纸张很薄),经常翻看。随着词汇量的增长和听力水平的提高,老师还鼓励我参加学校的一些英语词汇、写作比赛,也得过些小奖。

新疆大学是211大学,每隔几年教育部会对这些211学校进行评审视察。学生的外语基本素质可能也是一项考察项目。为了应对视察(教育部的专家会随机找学生交流),学校从各个班级选了一些学生进行培训,我就是其中之一。暑期期间,学校安排外语学院的老师对我们进行培训,主要内容是口语和表达。

考研路上的英语

后来准备考研,英语是必考科目。考研除了政治报了个辅导班,其他都是自学。考研英语我只买了一本《石春祯英语阅读理解220篇》,整个暑假每天都是提着个大水壶到开水房打满水,然后找个教室看那本书,不懂的就猜,然后查词典。其中有一篇阅读理解讲的是"伯罗奔尼撒战争",我回想起来高中时好像做过类似的阅读理解,那时候真是云里雾里。当时觉得高中阅读理解就给上考研的强度,太卷了。

"得阅读者得天下",考研英语也是如此。巨大的词汇量对我帮助很大,在2008年考研英语中,我考了85分(满分100分,当时全国平均分53分,及格线47分)。形成鲜明对比的是,我的数学三只考了82分(满分150分,还好及格线是71分;政治、外国语满分各100分;两门业务课满分各150分)。

英语85分的成绩让我想起高考语文考135分的场景(满分150分)。不过真正厉害的人是每科都很厉害,不像我这样严重偏科,否则不会这么"命运多舛",走这么多"弯路"。

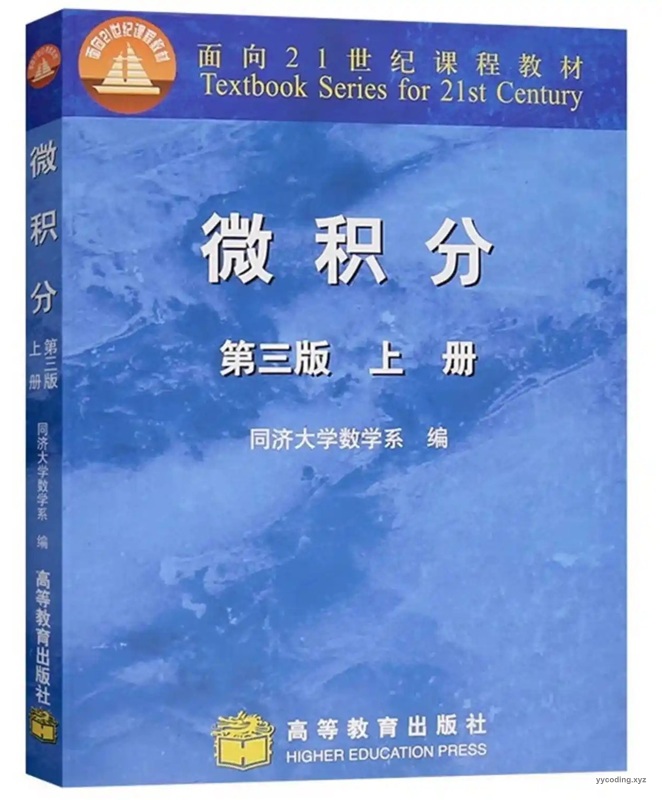

大学数学

大学数学中的高等数学,我们学校用的是同济的教材,就叫《微积分》,分上下两册。教我们的是数学学院的滕志东教授,非常厉害,讲课浅显易懂。每次上完课,我都会认真完成课本后面的作业,所以微积分在我看来并不难,而且很有意思。这两学期的期末考试都考了接近满分的成绩。我同班同宿舍的两个好哥们也很厉害,似乎也都是满分。大二时的线性代数、概率论和数理统计我觉得没有微积分有意思,但只要认真完成书本上的作业,期末考高分也不难。

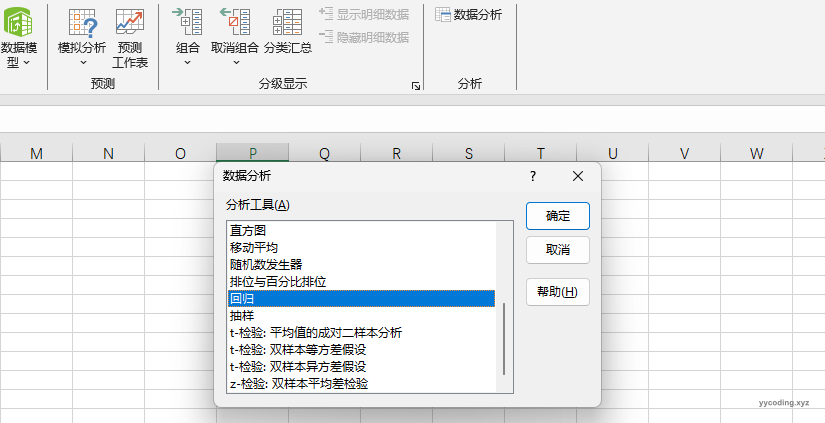

除此之外,我还选了数学学院开设的数学建模选修课。授课老师是吴黎军,他每年带领学生参加大学生数学建模比赛都会得奖。我没有报名参赛,但每次都会去听课。记得第一堂课他就教我们在Excel里如何使用线性回归计算y=ax+b中的a、b参数,我回去在自己台式电脑的Excel上试了一下,果然可以。后面的课还讲了"人狗鸡米过河"等经典数学建模主题,还讲解了如何使用Matlab、Lindo、Lingo等数学软件解决建模中的问题,并提供了上机实验。这些软件能轻松解决微积分和线性代数中的某些问题。我想,要是大一大二学微积分时,能同步提供使用Matlab计算微分和积分的上机实验,会不会更有意思。

▲ Excel里面的数据分析功能

大学的数学建模比赛我没有参加,反倒是后来读研时参加了研究生数学建模比赛,还得了个三等奖。这种比赛挺有意思,以研究生数学建模比赛为例:三人组队报名,题目自选,选好后要在三天内提交一篇报告即可,相当于开卷,用什么方法都行,只要按时提交报告。记得参赛时,我们三个人在实验室里熬了三天,当时选的好像是神经突触的形态分类识别,题目的网站上提供了各个神经元的形态和一个特征提取软件,最后要求将几个未知的神经突触进行分类。反正一通分析,各种算法用上,稀里糊涂就得了奖。

总的来说,我的数学成绩其实挺一般,高中如此,大学也是如此。只是遇到自己感兴趣的领域成绩就会高一些,比如数学中的解析几何、微积分。而线性代数、概率论则成绩一般。近来我还看过一本《组合数学》,其实就是离散数学,里面也有概率论、数理统计,还有逻辑。计算机科学跟数学,特别是离散数学,是紧密相关的。

高考数学考得一般,150分大概考了100多还是110分,记不清了。研究生业务课考试的科目一是数学三,150分的满分考了84分,真是惨不忍睹。总之就是感觉自己的脑袋不够灵活。

计算机

我的专业是地图学与地理信息系统(GIS),简单来说就是计算机和地理技术相结合的科学。那时还流行叫"3S"技术(GIS、RS、GPS),都是这个专业要掌握的东西。所以计算机相关的课程挺多,除了基础的Office系列软件,还有C语言编程、计算机组成及原理。还有计算机辅助设计CAD,这门课完全在机房上,因为有些地方规划设计还是用AutoCAD。

程序设计方面除了C语言,还有Visual Basic程序设计,就是经典的VB6.0。只需要拖拖拉拉就能写一个程序,当时完全不知道什么是面向对象,只知道在界面上放控件,设置属性,在控件的事件中编写代码就能完成程序。记得我的毕业论文指导老师是研究交通GIS的,他给我们演示了一个用Visual Basic开发的交通信号模拟软件,当时看起来很震撼。

另外就是Visual FoxPro(简称VFP),这是一个数据库软件,微软在FoxBase基础上推出的支持界面设计的功能。这门课和数据库课程一起学,最主要的是学了SQL语言。我的计算机二级等级考试考的就是Visual FoxPro。

2004年时还没有U盘,我们交Office作业还用3.5寸软盘。此后大部分计算机开始淘汰软盘,配置光驱,包括我买的第一台台式机。那时非常流行番茄花园的盗版XP系统,5块钱一张CD盘。随后mp3出现,U盘也跟着普及了。那时的计算机病毒特别多,尤其是上课的机房。记得有个非常搞笑的病毒,Windows计算机感染后,机箱上的光驱会频繁弹出。

最后是专业相关的计算机课程,比如遥感数字图像处理,会用ENVI这样的图像处理软件;地理信息空间分析,会用MapInfo这样的软件。虽然MapInfo很古早,但它支持二次开发。后来我自学了ArcGIS,功能要强大很多。

地理学

这个专业也要学很多地理学知识,比如植物地理学、水文学、土壤学、自然地理学、地图学、摄影测量学、气象学、遥感导论等。每年暑期的野外实习也是地理学的重要内容,学校几乎每年暑假都有野外实习。大多数实习我记不清了,大概有:

- 天山天池,主要是观察不同海拔高度的植被分布,以及阴坡和阳坡植被的不同分布。那时的天池景区还是比较原始的,从入口需要一步一步的爬上去和爬下来,有些地方还很陡峭。

- 吐鲁番盐碱地实习,主要观察梭梭、骆驼刺等盐生植物和盐碱地情况——没错,就是蚂蚁森林里的那些植物。

- 达坂城,博格达峰,观察风力发电。

- 水利水文系统,具体地点记不清了,主要是参观水文站、气象站,观察如何记录降水、温度,了解水文站和气象站的运行原理。新疆缺水,主要水源是冰川融水,因此修建了很多水库,需要记录气象水文数据来调节。

- 古尔班通古特沙漠边缘,观看沙漠情况,沙漠里的植被分布。

- 古尔班通古特沙漠东部的五彩城,不同分布氧化还原的颜色不同,当时那个景点还非常原始,还没有开发,有人拿个杆子拦起来要钱收费。

- 摄影测量实习,老师打印了某地的航空摄影图片,作业是目视解读地块类型,并实地找点对比核验,最后生成地块图。当时三人一组,我一个人脖子上挂了个薄板,上面贴着打印的图片。为了确认一个特别的地块类型,我走了很远,感觉要走不回来了,于是沿着一条主要公路往回走。最后有个本地人骑着三轮车看我大热天在路上走,把我带回了县城。

- 测绘实习,在乌鲁木齐附近找了一块地,老师分小组、分地块,用仪器测量地块的面积、高程等信息,最后要在图纸上完成地形图的绘制。这个作业我是在测量好数据后,把数据录入ArcGIS,然后动态生成DEM数字高程图。

▲ 天山天池,2005年

▲ 天山天池实习,2005年

▲ 五彩城,2005年

▲ 五彩城,2005年

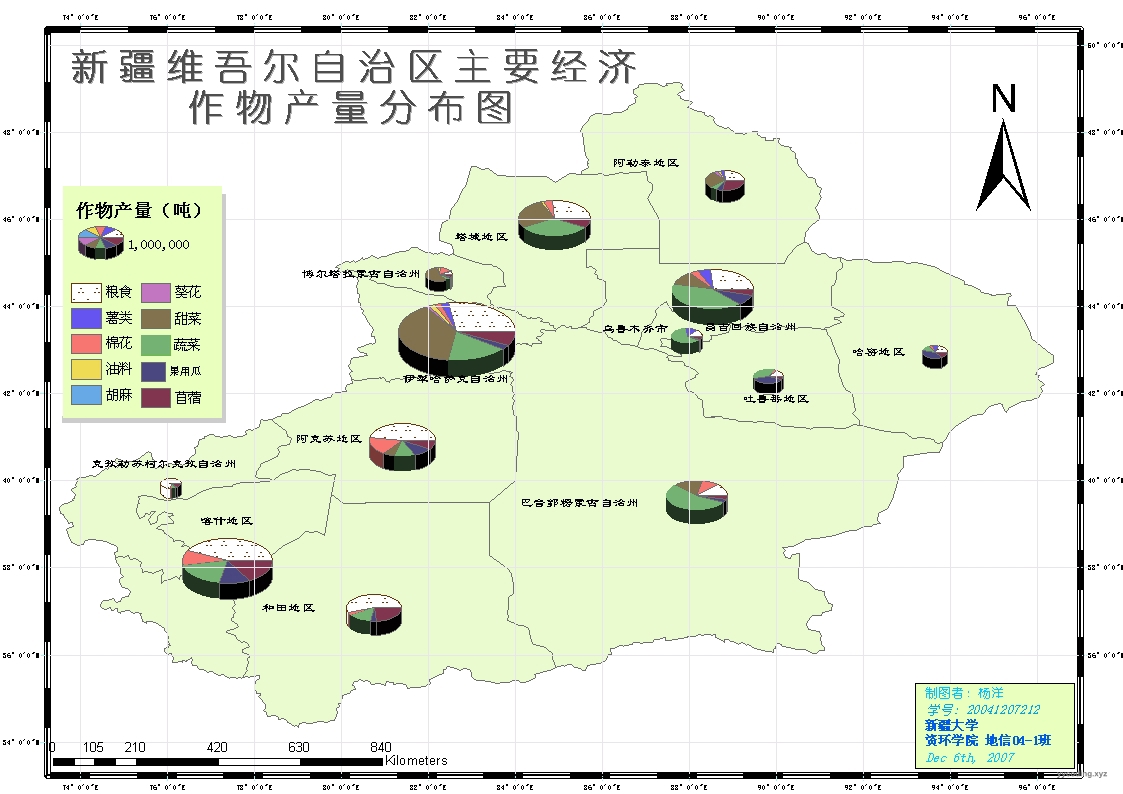

▲稚嫩的专题图作业,当时学校里教的是MapInfo,而我自学了ArcGIS,上面这个图使用ArcGIS制作。

考研岁月

我大概在2007年初,也就是大三下半学期开始准备考研。当时决定考研也是两手准备,考不上就找工作,考研也能给自己找点事情做。考研主要有四门课程:英语和政治必考,满分100;业务课一一般是数学,根据专业要求有数学一和数学三(不知道是否有数学二,不同数学难度不同,内容就是大学公共课的微积分、线性代数、概率论和数理统计);业务课二是专业课。这两门业务课满分各150分。

我考研报的是本专业,我们班也有跨专业报的,记得有个同学报的是力学专业,现在想想真是厉害。跨专业考的难点可能在于业务课一的数学(可能会考数学一)和业务课二的专业课。这两门课加起来300分,跨专业报考难度确实比较大。

除了专业,还需要选择考研的学校。我选的是外校,也可以选择报考本校,或者争取本校的保研名额(名额有限)。我报的学校考数学三,据说相对简单一点。

决定考研后,就是漫长的备考。那时有很多考研辅导班,能辅导的只有英语、数学和政治。我只报了一个政治班,这是个很正确的选择,花"小钱办大事"。我不知道当时报班费用多少,应该不贵,每周可能有一两次课,上课地点是学校图书馆的大礼堂或其他学校的大礼堂。这个政治辅导班的最大作用就是给你打鸡血或者说灌鸡汤。老师的演讲口才特别好,会结合时政热点分析,到最后考试时还可能押题。我记得那年的考试好像押中了一道大题。反正我觉得这个政治班最大的作用就是,每次上完课就感觉又有无穷的学习动力,觉得自己一定能考研成功。

数学我就是把之前的课本拿出来复习,做书后面的练习题。微积分对我来说还好,线性代数和概率论可能有些棘手,反正就是看书加上做练习题。我那时好像没做过历年真题,现在想想确实很傻。大概在2007年下半年,有些同学报了数学辅导班,但后来不考研了或不想去上,就问我要不要去。我就去参加了一些辅导班的课程,这些课程大部分在外校,以函授方式进行,就是播放老师在别的学校给学生上辅导课的录像。我觉得还是有些收获的。

印象最深的就是去外校上课的不便。记得有一次要很早过去,因为老师可能是在内地给其他学生上课的时间是早上,这边会同步直播(可能还不是直播,是录播,反正就是早上很早)。那是在冬天,天还没亮,我早早起床等公交车。上车后,车上暖气很足,窗户玻璃蒙着雾气,完全看不到外面到了哪一站。好像也没有播报站点,或者声音很小。车上人很多,可能是上班族。我没有座位,站在过道中间,很挤很挤。我手扶着座椅后背,努力望向窗外,想知道到哪里了,快到了的话我要走到公交车后面。可能我的头离座椅上的人很近,那个人很凶地让我不要对着他呼气。我真不知道说什么才好,还好没多久就下车了。

有时候辅导班会到很晚,来不及吃晚饭,我就坐公交车回学校。公交车地板很湿滑,记得有一次晚上坐车回去时,司机一个急刹,我差点滑倒。到住的地方后,会在路边吃碗面(为了考研方便,那时我从学校宿舍搬出来,在学校附近租了房子)。

英语准备就是做阅读理解。词汇对我来说问题不大,我不记得有没有背单词,似乎没有。专业课就是在网上打印了历年真题,然后看报考学校推荐的教材。

考研备考其实很单调枯燥。每天就是左手拿着到开水房打的一大瓶水,右手提着袋子装今天要看的书,找个教室自习。有时候主教学楼没位子,就跑去研究生院的教室、数学学院的教室,或者文科区的教学楼找空位。有时候从教室回来天已经很晚,外面下着大雪,一个人提着空杯子和一袋子书,慢悠悠地、小心翼翼地怕摔倒地往宿舍走。最开始一段时间住在宿舍,后来感觉不方便,就搬到外面租房子住了。

时间过得飞快,到当年9月就是研究生考试报名。记得那是个阴天,我坐公交车去一个地方拍照、登记。到来年2008年年初,就是正式考试了。

记得考点在市中心人民广场附近的一个学校里。我们提前去考点,在附近订了住处。我们三个人订了一间有三张单人床的房间,我靠最里面。还记得那天晚上暖气管里咕噜咕噜的水流声,外面很冷。还是和之前的四六级考试一样,从早上8点考到天亮。我觉得自己除了数学,其他科目考得还可以,但成绩出来前仍然不确定。

考完试没多久就放假了。2008年初下了很大的雪,很多地方雪灾。那年考研后,我是唯一一次过年没回家,住在舍友在外租的房子里,自学了PHP,一方面准备毕业论文,一方面准备找工作。我对考研成功期望不大,害怕期望越大失落越大。

开年后,找工作有了眉目。我去了一家地质勘测公司面试,主要工作可能是制图之类的,和负责人聊得挺好。如果不是后来的考研成功,我可能就成为在新疆工作的地质勘测人员了。

研究生考试成绩出来后,我发现自己考得还行,过了报考学校的分数线。于是又燃起了希望,把找工作的事放在一边,安心准备复试。

说起复试之旅,这又是一大段故事。

那个学校的研究生复试没记错的话似乎是按照1:1.2通知面试,就是如果录取20个人,会让分数从高到低的24个人来复试,淘汰4个人。研究生复试包括笔试和面试。当时那个学校有个叫"师苑贤亭"的BBS论坛(里面有个"爱在华师大"板块很有名),我在上面发了个帖子,问有没有从新疆到华师大考研复试的。意外的是真有人回复,于是就联系了一同去复试的小伙伴。

那时去学校复试一般都会提前联系导师和往届学长,帮忙预订学校里的住宿。因为每到研究生复试季,学校里的住宿很难订到(学校里的住宿一般是宿舍改造的,价格便宜,但需要在校学生或老师介绍,方便来面试或短期出差的人。后来有教师之家,那时还很原始)。而我没有任何导师或学长的联系方式(可能心里自卑,觉得考不上),所以只有和帖子里联系上的伙伴一起碰碰运气。

当然,要去面试第一件事就是怎么去。新疆到上海的距离非常遥远,但还好有一趟乌鲁木齐到上海的T54次长途火车——44个小时的直达特快😂。

▲ 2008年4月20日第一次来华东师大复试时

收拾好行李,坐了两天火车到达上海站后,又坐地铁三号线到金沙江路站,到了普陀区的华师大。我天真地以为到了之后只要有钱就能住上外面的宾馆,住宿问题好解决。于是我跑到学校大门外的宾馆说要住宿,没想到他们看到我身份证上的地址是乌鲁木齐后说抱歉,不接待外来人员入住(那时上大学要求户籍迁移,身份证是学校统一办的,地址是学校地址)。我顿时懵了,后来想想也好理解。那时是4月份,正值2008年奥运会举办的关键时期,各地都管得很严。那时还发生了一起乌鲁木齐飞北京的南航事件(我是后来才得知的)。

恰好在论坛上联系的石河子大学的黄同学也过来了,他联系上了人,说可以带我一起借宿。还记得当时到学校后门,枣阳路金沙江路上坐公交车,去了曹杨中学(记忆有些模糊,反正是曹杨的一所学校),住在一个宿舍里。原本以为一切安好,没想到半夜说要严查外来人员,我们怕拖累别人,就又搬出来了。晚上在空荡的大街上提着行李,终于找到了一个小旅馆,也不要什么证件,可能不是正规的那种。老板还问我们要不要特殊服务,当然是严词拒绝。那天我还看了一会儿复试要看的书就睡了。

第二天起来还要找住的地方,因为复试需要好几天,也不知道什么时候结束。反正正规旅馆肯定不让住,于是我们兜兜转转坐三号线,在漕溪路还是石龙路附近找了一个似乎是工厂里的简易移动板房旅馆,也不要什么手续,住一天几十块钱。那个房间很小,是个上下铺的铁床,黄同学住下面,我住上面。我坐起来离头顶不远就是板房的石棉瓦屋顶,晚上下雨时雨水打在上面叮咚作响。还记得那时黄同学在下铺很乐观地用手机放着刀郎的《花儿为什么这样红》。后来通过黄同学认识了他们学校一同过来复试好朋友李同学。

还好复试面试很顺利。我用英文做了自我介绍,老师们问的问题我都能答上来。我也介绍了本科毕业论文的情况,提出可以演示我做的系统。我后来的导师徐老师可能觉得我英语不错,还有系统开发能力,就让我到实验室演示了一下。师兄们都觉得还可以。

后来老师把大家召集到大教室,给我们一个信封,让我们自己在信封上填写录取通知书地址。那一刻,我才知道我被录取了。当时还不知道哪位老师要了我,于是我试图联系学院里的另一位老师。那位老师跟我说,徐老师已经要你了。我当时非常激动,都不知道说什么好。之前不敢联系徐老师是因为他太有名气,我心里自卑觉得配不上。后来我给徐老师发邮件,老师还给我发了一些资料让我阅读。当年暑假开学前,我就从湖北的家来到上海,住在实验室或师兄的宿舍里,希望能早日融入环境。当然,这些都是研究生之后的事情了。

复试完成后,我就买了回学校的火车票。我们几个从新疆来的复试成绩都不错,都被录取了,于是一起去逛了南京路步行街和外滩。那时上海正在筹备2010年世博会,南京路步行街有个巨大的蓝色海宝,我还给同学拍了照。

不巧的是,到了坐火车的那天,接到临时通知说从上海到乌鲁木齐的火车由于某段路塌方停运了。退票之后不知道怎么办,又恰好后天学校有门课要考试。没办法,于是第二天去学校对面的网吧,用信用卡买了一张从上海飞乌鲁木齐的机票。那是我第一次用信用卡(手上也没那么多钱,没预计到要花钱坐飞机),机票2000多,也是第一次坐飞机。

回到学校后,李同学还在上海。后来等他到乌鲁木齐后,我带他转了转学校,在乌鲁木齐玩了一两天。后来我们在李同学的热情接待下去了石河子玩了一次。

其它记忆

大学四年除了学校安排的实习,我没怎么出去玩过,最主要的原因是贫穷。大学期间我没有做过兼职,生活费都是父母每月打到卡里,没有多余的钱出去玩。直到大四考研完后,才在乌鲁木齐及周边的石河子玩了一下。

大学期间没有留下多少影像记录。那时流行的是胶片相机,直到大四数码相机才逐渐出现。手机的拍照水平几乎还没有。我在大三因为要考研,才买了人生中第一部诺基亚手机Nokia 7260。

▲ 2007年购买的第一步移动电话,Nokia绝色倾城系列中的7260,那时的我就有着不俗的审美😂

之前跟家里主要的联系是宿舍里的电话机,还是买的那种中国电信的回拨卡,因为更便宜。

▲在手机使用之前,通过宿舍里的固定电话,使用这种201回拨卡跟家里联系

▲ 魅族E3 MP3

当时最主要的消遣就是磁带机、收音机,再到后来是mp3(第一个mp3是个杂牌,后来买了魅族E3。那时后期流行mp4,但我没买。这部mp3到现在还在)。买这个我主要就是用来学英语的,这个mp3有重复回放的功能。那时的笔记本电脑还是奢侈品,要上网的话,一般去学校大门对面的星星网吧,也可以去图书馆一楼的电脑室。

那边的气候也是我喜欢的一大原因。因为是完完全全的内陆型气候,离海洋很远,所以气候很干燥。记得刚来时,还经常因为天气太干燥而流鼻血。但空气湿度低的一个好处是夏天很凉爽,冬天不会湿冷。夏天外面虽然热,但树荫下就很凉爽,晚上也很凉快。即使是夏天,也不用开空调和电风扇,而且宿舍里都没有这些。对那边印象最深的就是空气里灰尘多,因为周围都是山。去教室上课时,都需要带一张纸擦桌子和椅子。冬天下完雪,第二天就可以看到雪上面一层灰色的泥土。当然,随后集中供暖的推行,让空气污染问题相比我刚去时好了很多。但灰尘多的问题可能没办法解决,我今年去喀什时也是这个感觉,马路两边的树叶上都是厚厚的灰尘。

我最喜欢那边的冬天。冬天会经常下雪,对于在不常下雪的南方长大的人来说,下雪是件很令人开心的事。我最大的体会是下雪毫无征兆,有可能前一天天气还好好的,第二天早上一醒来就发现路上铺了厚厚一层雪。记得刚去学校不久,那一年班级举行了一个好像是跨年的活动,去的鸿雁池附近的一个地方。大家在里面唱歌跳舞,我不会,就跟另外一个同学跑出来,在外面的小区里的健身器材上聊天和闲逛,外面下着小雪。还记得快毕业时,有一次我跟宿舍同学一起去网吧通宵,去的时候还穿着塑料凉拖,第二天早上出来的时候外面已经铺满了厚厚的一层雪,冻得瑟瑟发抖的在雪地里跑回宿舍。

冬天虽然外面温度很低,但我感觉并不寒冷,室内不管是宿舍、教室还是食堂都有暖气。冬天的另外一件事就是扫雪,这是学校给每个班级的任务。只要雪一停,就需要把指定区域的雪打扫干净。我们班负责的是学校大门口包括道路的一片区域。记得有一年天气特别冷,早上起来去扫雪,马路上的雪被汽车压得很结实,我非常艰难地拿着板锹凿冰块。

唯一不好的是,雪融化后的水加上低温会导致路面结冰,走上去很容易摔跤。有时候新雪覆盖在上面,不小心就会滑倒。最开始时,学校的开水房在一个高地上,去打开水要经过一个长坡。每次提着热水瓶去打水都要小心翼翼。有一次我提了四个热水瓶去打水,上去时没问题,没想到打完水小心翼翼地走下坡,最后在平地上摔倒了,热水流了一地。路边经过的人还问我有没有事,还好人没事,只是四个热水瓶全摔破了。

我还记得大一大二时,每年年底都要进行体能测试。这个测试成绩据说与奖学金评定挂钩,测试项目包括台阶测试(在规定时间内,按照音乐节奏连续上下台阶,然后测定运动后的脉搏数)、仰卧起坐、肺活量、握力和立定跳远。我特别害怕立定跳远,总担心不及格会影响成绩。后来鼓起勇气找同班的王同学帮忙代跳,他很爽快地答应了,这件事让我心怀感激。

我还记得那位教《思想道德修养》的老师,有一堂课上的情景至今仍深深印在我脑海里。那天,她在讲台上为我们朗诵了一段描写战争场落的文字,声音低沉而有力。那段文字将战争的残酷与悲壮展现得淋漓尽致,我虽已记不清具体词句,也忘了它出自哪本书,但当时那种直击心灵的震撼,至今想起依然清晰如昨,也构成了我对这门课最深刻的记忆。

另一段记忆是关于大一时教我们《毛泽东思想概论》的老师。那是个寒冷的冬天,老师总是早早来到教室。记得有一次课前,她对着PPT给我们朗诵了一首近代学者描写毛泽东的抒情诗。我只赶上了后半段,依稀记得其中一句是"捡起地上的炮弹碎片,说还能打几把菜刀"。因为没听到前半部分,我一直不知道这首诗的作者和完整内容,这个遗憾在心里埋藏了很久。学期结束时,这位老师还特意制作了精美的PPT作为结课礼物放给我们看,那份用心让人感动。

多年后,当我考研被录取后,终于鼓起勇气找到老师的电话号码发了条短信。我向她请教当年那首诗的名字,感谢她曾经给我们上过那么用心的课,也顺便告诉她自己考上了华师大的研究生。令我惊喜的是,老师回复说她也是华师大毕业的。这一刻,我们突然从师生变成了校友,这种奇妙的缘分让我感受到命运的美好。

毕业时光

考研回来到毕业这段时间是我大学最放松快乐的时光。

第一件事就是毕业论文和答辩。虽然本科毕业论文答辩不那么严格,但我仍然很认真对待。这个毕业论文的系统开发和设计都是在研究生考试之后那年寒假期间完成的。那年我没回家,住在舍友在外租的房子里。这个毕业论文的系统开发对我考研复试的成功可能有一定帮助。

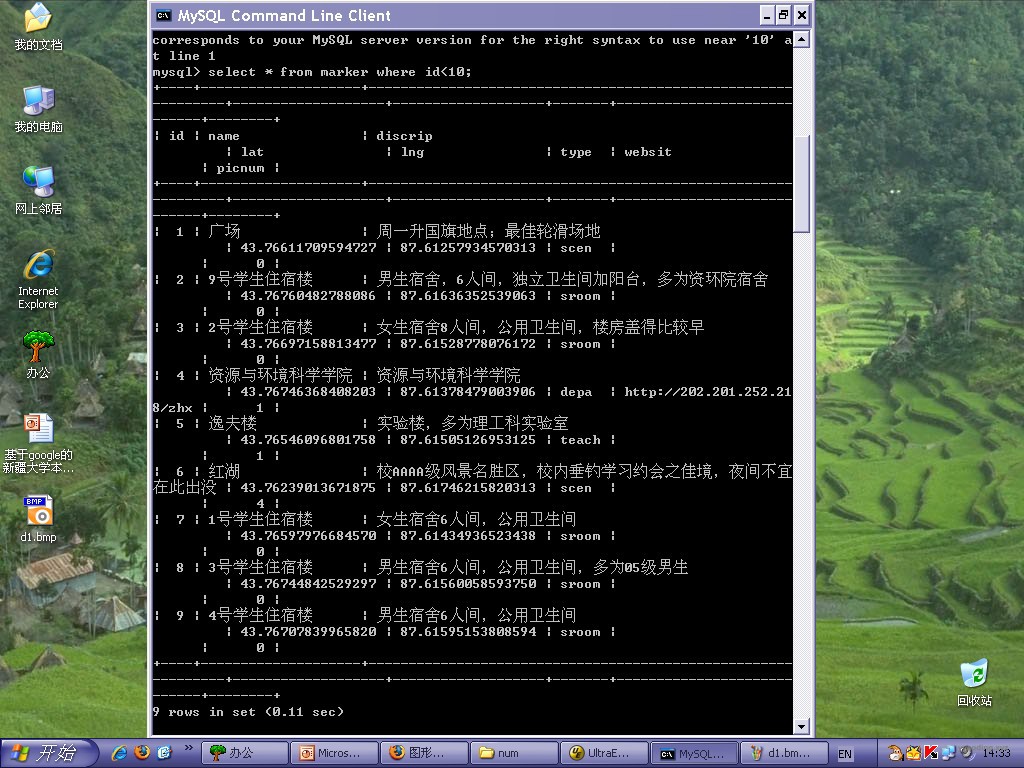

我的大学毕业论文是:基于GoogleMap的新疆大学空间信息系统。在2008年GoogleMap和Mashup以及AJAX技术刚兴起时,还是相当不错的,当时获得了优秀毕业论文。我在学校学的是C语言、Visual Basic和Visual FoxPro,但毕业设计用的是MySQL、PHP和JavaScript,运用了当时流行的Mashup思想,把GoogleMap通过Ajax调用嵌入到系统中。这些都是自学的——PHP和MySQL是跟着台湾某大学的视频教程学的,GoogleMap和Ajax是从一本英文技术书籍上看来的。

▲ 使用MySQL,作为系统的后台数据库支持,当时学校教的是FoxPro,我自学的PHP+MySQL

▲ 当年的大学毕业论文:基于GoogleMap的新疆大学空间信息系统,当时获得了优秀毕业论文

毕业论文答辩完成之后就是最后的聚会,也叫散伙饭。班级组织去水磨沟景区里的一栋别墅,那一晚大家都很开心,也喝了很多酒。我酒量小,喝了几杯啤酒就醉了,窝在沙发上睡着了。在这之后就是拍毕业照和合影了。

毕业这一年,班上有同学开始有了数码相机。我跟舍友以及几个好朋友在学校里拍了一些照片,也问同学们要了他们相机里的合影。想想其实还是有些伤感,大家在一起四年了,虽然不及高中时期每天都在一个教室里学习那么的交流频繁,但却是整个学生生涯中在一起度过最长时间的伙伴,恐怕以后也不会再有了。毕业后大家天各一方,可能都很难再见面。

▲我们9号宿舍楼,二楼最左边那一间就是我的宿舍

▲小坡上去就是以前的开水房,冬天下雪这个坡特别滑

▲ 红湖,有段时间早操之后,还经常绕湖跑步

▲ 要毕业了和好朋友在校门口的合影

毕业季拍的这些照片我一直细心保存,现在偶尔还会翻起来看看,真是一份美好的回忆。每次翻看这些老照片,想起在学校学习生活的点点滴滴,都会沉浸在那段美好的一去不复返的大学时光里。不知道大家都过得怎么样,希望都能够一切顺利美满。有空的时候,我真想再去那里转一转,看一看。